En las décadas finales del siglo XIX el sector industrial uruguayo, hecho de talleres relativamente pequeños, en general con propietarios nacidos en el extranjero, representó todavía un porcentaje menor del producto interno, aunque creciente.

Las principales industrias eran los saladeros, los molinos de trigo y maíz, las fábricas de galletas y fideos, las curtiembres, las mueblerías, las fábricas de calzado, vestimentas y carruajes, las bodegas y cervecerías, y poco más —con excepción, claro está, de la gran fábrica de la Liebig’s Extract of Meat Company en Fray Bentos, con sus industrias anexas, por lejos el mayor empleador individual del país y usina económica decisiva en el litoral.

La creciente prosperidad y la demanda cada vez más diversificada ya estaban gestado una industria de consumo local que prosperaba sin necesidad de protección o subsidios. Los nuevos inmigrantes demandaban fideos, vinos, muebles, calzado, herramientas y una ristra de bienes que podían producirse fácilmente en el país.

Por entonces casi la mitad de la población de Montevideo había nacido en el exterior: españoles, italianos, franceses, vascos, brasileños, argentinos, alemanes, británicos. Según el censo de 1889, los extranjeros representaban aproximadamente el 80% de la fuerza laboral masculina mayor de 20 años.

En ese año había en Montevideo, una ciudad de 215.000 habitantes, unos 35.000 obreros distribuidos en 1.800 talleres industriales: un promedio de 19 personas por cada uno (1).

Los inmigrantes tendían más que los criollos a trabajar por cuenta propia y a montar empresas.

“Un modo de producción nuevo —como el que estaba gestándose en el Uruguay de 1860 a 1890— implicaba cambios en la sensibilidad, modificaciones del sentir para que a la vez ocurrieran transformaciones sustanciales en la conducta”, observó José Pedro Barrán (2).

La escuela pública gratuita y obligatoria promovida por José Pedro Varela, e impuesta a partir de 1877 con el concluyente respaldo del dictador Lorenzo Latorre, fue la gran difusora de esa nueva sensibilidad: menos ocio y violencia “bárbara”; más trabajo, ahorro, higiene y moral “burguesa”.

La nueva oleada inmigratoria, la urbanización, el alambrado, la revolución tecnológica y el creciente poder del Estado comenzaron a acabar con las revueltas de inspiración gauchesca, al estilo de la revolución de las Lanzas de 1870-1872.

Uruguay, para los estándares de la región un pequeño país, despoblado, levantisco y sin recursos minerales significativos, se había convertido sin embargo en el más rico de América Latina gracias a la inmigración, la pradera, los puertos, la inversión nacional y extranjera, el comercio exterior y el goce de muy amplias libertades económicas y políticas.

La modernidad hizo que una parte de la riqueza se desplazara gradualmente desde la tierra al capital y al conocimiento: banca, comercio, industrias básicas, servicios, profesiones liberales.

Capitanes del comercio y la industria

Entre los socios de la Liga Industrial creada en 1879 aparecían pequeños y medianos industriales y comerciantes que, con los años, se convertirían en grandes capitanes de la empresa uruguaya: Carlos Ameglio, licorería; Juan Bautista Bidegaray, aserradero; Giosué Bonomi e hijos, Barraca del Pontón; Antonio Barreiro y Ramos, librería y tipografía; Cavajani-Sanguinetti, Luigi Podestá, y Castellanos-Delucchi, fidelerías y molinos; Pietro Corradi, destilería; Eugenio Villemur y Bartolo Deambrois, jabones y velas; Julio Mailhos y Aquiles Ferriolo, fabricantes de cigarrillos; Santiago Gianelli, un gran empresario molinero; Alberto Montaldo, importador que luego instalaría una fábrica de fósforos (3).

La Liga Industrial, que tuvo una vida azarosa, fue sustituida en 1898 por la Unión Industrial Uruguaya (UIU), la actual Cámara de Industrias del Uruguay (CIU).

Los líderes de la industria diversificaron sus negocios, compraron estancias, realizaron loteos de terrenos y se convirtieron en prestamistas y accionistas de bancos y algunos servicios públicos. Muchas veces fueron firmes defensores del proteccionismo que convenía a sus empresas, y financiaron gremios y sectores políticos.

En suma: ciertas industrias protegidas, relativamente básicas, dependían de los gobiernos para sobrevivir. La relación entre el empresariado industrial y comercial y los políticos fue íntima e interesada. Esa forma de colusión se extendió largamente en Uruguay, y más aún durante el período de industrialización por sustitución de importaciones, que se intensificó entre las décadas de 1930 y 1950.

Los empresarios necesitaban de los gobiernos para renovar su protección y oligopolios e importar maquinarias y materias primas sin impuestos; en tanto los políticos demandaban financiamiento para sus campañas electorales y otros privilegios.

La consolidación del proteccionismo

Después del aumento de la protección a ciertas industrias establecido por la ley de Aduanas de octubre de 1875, Lorenzo Latorre regresó hacia una legislación más librecambista en 1879. Pero durante los gobiernos siguientes, en el Militarismo y luego de él, hubo una rápida sucesión de leyes que aumentaron la protección a ciertas industrias uruguayas: en 1881, 1885, 1886, 1888, 1889 y 1891.

La ley de Aduanas de enero de 1888 significó un nuevo salto del proteccionismo, inspirada por sectores industrialistas vinculados al poder, y por un gobierno que necesitaba desesperadamente recaudar más. En los hechos, el aumento de aranceles aduaneros significó un encarecimiento de muchos artículos de consumo, tanto los que se importaban como los que se producían, más caros, en el país. Pero el Estado pudo seguir pagando a sus empleados y pensionistas, además de la deuda pública y los subsidios al ferrocarril, cuyas líneas por fin se expandían a gran velocidad por todo el territorio.

La prédica industrialista y proteccionista surgió de ámbitos empresariales e intelectuales urbanos, en general críticos de la producción agropecuaria tradicional, que muchas veces tampoco conocían bien.

El surgimiento del Estado interventor y las tendencias proteccionistas se fortalecieron en 1888-1890, durante el gobierno del general Máximo Tajes y su ministro de Gobierno y sucesor, Julio Herrera y Obes. Esas políticas fueron favorecidas, hasta cierto punto, por la caída de la banca Baring Brothers en Londres, que provocó una crisis financiera en Europa, llegó al Río de la Plata en 1890 y gestó nuevas corridas bancarias en Argentina y Uruguay. También cayeron en picada los precios de los productos exportados por el país y la región.

El “pánico” londinense de 1890, que se extendió rápidamente por Europa, provocó en Uruguay la quiebra del semioficial Banco Nacional, muy expuesto a créditos incobrables. El Estado uruguayo cayó de nuevo en default en 1891 (como ya había acontecido en 1865 y 1876) y debió renegociar su deuda pública, por la que remitiría a Londres durante muchos años el 45% de sus rentas de aduana. Algo similar ocurrió en Argentina, metida en un pozo económico-financiero, cuyo Banco Nacional también quebró.

La banca Baring Brothers, que había concentrado en exceso sus créditos en los países del Río de la Plata, debió ser asistida por el Banco de Inglaterra para no quebrar (4).

Un presidente arruinado

La crisis fue profunda en Uruguay. Hasta el ministro de Hacienda, Alcides Montero, entró en quiebra. El médico bávaro Carl Brendel, quien perdió parte de sus ahorros, resumió la situación vívidamente: “Se aumentan los impuestos y los derechos de aduana, hay déficit por todos lados”. Y luego: “Es increíble la falta de crédito del gobierno actual bajo Julio Herrera. A pesar de los altos impuestos no hay ningún dinero. Desde hace cuatro meses no se paga ningún sueldo. Julio Herrera está él mismo tan endeudado y tiene tan poco crédito que nadie le da ni una botella de vino, y los cobradores se toman a golpes con los porteros de su casa privada. ¡Y ese es el presidente de la República!” (5).

En realidad, Julio Herrera y Obes (1841-1912), uno de los principales líderes históricos del Partido Colorado, siempre actuó como un gran señor, con modos de dandy, de gustos refinados y desprecio por ciertas cuestiones mundanas, como la correcta administración de su peculio. Él formó parte de la burguesía culta montevideana, ese patriciado que en forma tan elocuente definió Carlos Real de Azúa, que en las décadas finales del siglo XIX trataba de emular el estilo de vida europeo, particularmente el parisino.

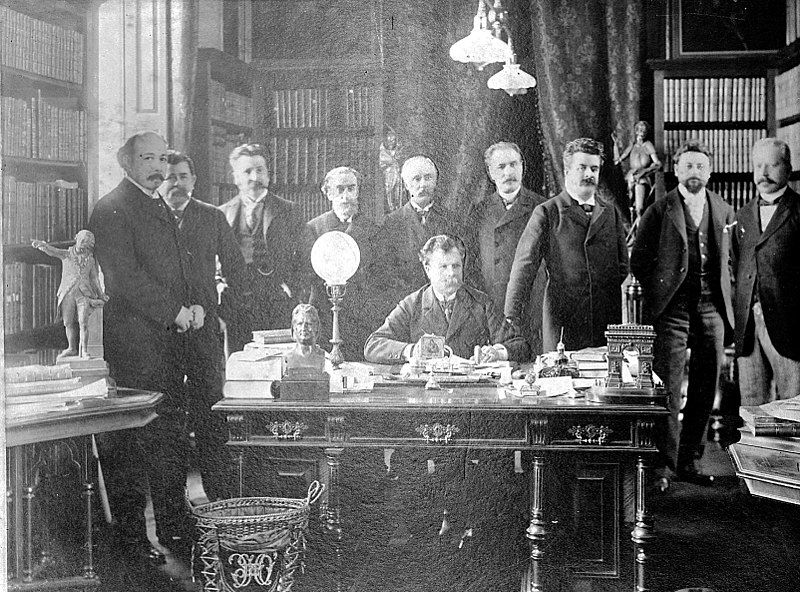

Su residencia particular de dos plantas, ubicada en Canelones 978-982, en el Centro de Montevideo, destacaba por la decoración con estucados y frescos, los finos materiales de terminación y el mobiliario, y sirvió para reuniones culturales, sociales y políticas, acordes a la personalidad de su dueño. Durante el período en que fue presidente de la República (1890-1894), Herrera y Obes congregaba en su casa a su gabinete y a allegados políticos.

“Como era su costumbre mantener las puertas de su casa siempre abiertas, la sociedad montevideana pudo conocer allí a las divas o los mejores tenores del bel canto que hacían sus giras artísticas por el Río de la Plata, o asombrarse con los últimos inventos recogidos en Estados Unidos o Europa”, narró una cronista (6). “Fue por entonces que se realizó la primera demostración del fonógrafo de Edison a los asombrados montevideanos. Permanentemente acudían para embarcarse en dialéctica filosófica o política, sus viejos compañeros principistas y sus enemigos de ayer: los [colorados] netos o candomberos”.

Años más tarde, afectado por la crisis económica de 1890 y su declive político, incluido su destierro entre 1898 y 1903, Herrera y Obes vendió la casa de la calle Canelones junto con otras propiedades y pasó a residir en un modesto apartamento de Ciudad Vieja, en 25 de Mayo y Pérez Castellano, que pertenecía a quien había sido su valet. En julio de 1905 se remataron sus últimos muebles y pertenencias (7).

Más impuestos aduaneros

En esa etapa crítica, después de 1890, la Lemco comenzó a reducir su producción en Fray Bentos para escapar a los derechos aduaneros sobre sus exportaciones, que se habían erradicado en 1888 y se reimplantaron en 1891, en la desesperación por tapar los agujeros en las cuentas públicas. Así, desplazó buena parte de la producción de extracto de carne y corned beef hacia Argentina, contratando trabajo a façon en las fábricas que Eduard Kemmerich había montado en Entre Ríos y Santa Fe (ver capítulo 42 de esta serie).

Incluso en enero de 1896 los derechos de importación se extendieron a artículos agrícolas e industriales hasta entonces exonerados, como el alambre, los envases de vidrio, cajones, cáñamo y ciertas maquinarias.

En parte respondía a un intento de fomentar la industrialización, y a protecciones puntuales, como por ejemplo las exoneraciones a la fábrica textil Campomar, creada a partir de 1898, que se asoció a la de los hermanos Ángel, Dionisio y José Salvo en 1900.

También se procuraba financiar el creciente peso del Estado y de la incipiente seguridad social con mayores tarifas aduaneras, no solo para importar bienes, sino también a las exportaciones, una medida particularmente retrógrada.

La recaudación de impuestos internos —la tributación directa sobre la propiedad o contribución inmobiliaria, sobre la faena de animales o las transacciones—, así como los aportes a la seguridad social, todavía eran resistidos, de instrumentación engorrosa y de peso relativamente menor. Las rentas de aduana eran mucho más fáciles de controlar, al menos en los principales puertos, para sostener un Estado en general ineficiente, eternamente deficitario y endeudado.

Desde mediados de la década de 1890 los países del Río de la Plata, que habían hecho un severo ajuste, se beneficiaban de una gran bonanza. Los términos del intercambio del comercio exterior uruguayo fueron relativamente buenos en esos años comparados con los precedentes (8). Y a principios del siglo XX las cotizaciones de las exportaciones uruguayas —lanas, carnes, tasajo, cueros— eran todavía más altas.

Los intelectuales más influyentes del 900, como Martín C. Martínez y Eduardo Acevedo Vásquez, fueron esencialmente liberales, aunque avalaron ciertas prácticas estatistas a la luz de las grandes crisis internacionales y los quebrantos producidos en estas tierras, escribió el politólogo Jaime Yaffé.

“El Estado intervencionista en lo económico y lo social no germinó con José Batlle pero sí se afirmó y expandió bajo sus gobiernos”, señaló Yaffé. “El aporte específico de este primer batllismo fue el de agregar a ese intervencionismo ya existente una orientación preferencial hacia lo que podríamos identificar como los sectores populares urbanos de aquel Uruguay de principios de siglo, más específicamente con la fuerza laboral urbana” (9).

Las políticas proteccionistas e intervencionistas, extendidas durante el batllismo y más aún desde las décadas de 1930 y 1940, con control de cambios e “industrialización por sustitución de importaciones”, serían muy profundas en Uruguay durante un siglo, hasta las décadas de 1970 y 1990.

Pero antes, en la segunda mitad del siglo XIX, un pequeño país del lejano sur captó, en proporción, el mayor flujo de inmigrantes hacia América, pasó a encabezar el ranking de exportaciones per capita, por delante de Argentina, y se convirtió en uno de los más ricos de la región y del mundo.

El trepidante ritmo de modernización y comercio exterior de Uruguay comenzó a decaer en la década de 1890. Pero aún “en vísperas de la Primera Guerra Mundial Uruguay era el segundo país latinoamericano en el ranking de inversión extranjera per capita (302 dólares estadounidenses), solo superado por Argentina (420 dólares) pero casi duplicando el récord del tercero (Cuba)” (10).

El mayor crecimiento industrial de Uruguay en las primeras décadas del siglo XX lo proporcionaron los frigoríficos, aunque con más de 20 años de rezago respecto a Argentina, en tanto se inició el ocaso de los saladeros y del extracto de carne.

(1) Historia Económica del Uruguay, tomo II, 1860-1910, de Julio Millot y Magdalena Bertino, Fundación de Cultura Universitaria (FCU), Instituto de Economía (Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Universidad de la República), 1996.

(2) Historia de la sensibilidad en el Uruguay, de José Pedro Barrán (2 tomos), Ediciones de la Banda Oriental – Facultad de Humanidades y Ciencias, 1990.

(3) Inmigración europea e industria - Uruguay en la región (1870-1915), de Alcides Beretta Curi, Universidad de la República – Biblioteca Plural 2014.

(4) La fulgurante vida de Reus y del Banco Nacional antes de estrellarse, de Miguel Arregui en El Observador del 20 de diciembre de 2017, dentro de la serie Una historia del dinero en Uruguay.

(5) El gringo de confianza – Memorias del médico alemán Carl Brendel en el Río de la Plata 1867-1892, editado por Fernando Mañé Garzón y Ángel Ayestarán - Moebius Editor, 2010.

(6) La casa del Dr. Julio Herrera y Obes, artículo de María Inés Lizaso, Almanaque del Banco de Seguros del Estado, 1976.

(7) Datos biográficos e históricos tomados de Diccionario uruguayo de biografías 1810-1940, de José María Fernández Saldaña, de Librería Linardi, 1945; y, en particular, de Gran enciclopedia del Uruguay (en 4 tomos, diario El Observador, 2002) y La enciclopedia de El País (16 tomos, diario El País, 2011).

(8) Uruguay 1870-1913: Indicadores de comercio exterior, de Belén Baptista y Luis Bértola (1999), ponencia presentada en las Segundas Jornadas de Investigación de la Asociación Uruguaya de Historia Económica.

(9) Política y economía en la modernización: Uruguay 1876-1933, de Jaime Yaffé, Universidad de la República.

(10) Uruguay and the First Globalization. On the accuracy of export performance, 1870-1913, de Nicolás Bonino Gayoso, Antonio Tena-Junguito y Henry Willebald, 2015. Serie Documentos de Trabajo, DT 02/2015. Instituto de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Universidad de la República, Uruguay.

Próximo capítulo: La fulgurante vida de Emilio Reus y del Banco Nacional antes de estrellarse.

Acerca de los comentarios

Hemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAREsto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.

A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.

Si querés leerlo hacé clic aquí[+]