Por Gerónimo Pose | @geronimo.pose

Krasznahorkai es un escritor torrencial, de frases larguísimas, y tiene un interés particular por la utilización de las comas y los puntos, es decir, por el lenguaje y sus posibilidades. Nacido el 5 de enero de 1954 en Gyula, Hungría, es el último ganador del Premio Nobel de Literatura.

Susan Sontag lo describió como un maestro contemporáneo del apocalipsis y lo comparó con Nikolái Gógol y Herman Melville. Estudió Derecho, pero rápidamente se cambió de carrera y optó por Lengua y Literatura Húngaras. Su tesis se la dedicó al escritor más conocido de su país: Sándor Márai. László habla de la literatura de su coterráneo como una cargada de una profundidad filosófica y emocional importante, aunque también se encarga de marcar los puntos y destacar que la de él es completamente distinta.

El último lobo (2009) es una novela corta, un monolito extraño dentro de la obra del húngaro, que está acostumbrado a escribir novelas largas y espesas. Funciona como una especie de monólogo, aunque no un soliloquio, ya que toda la historia está narrada en primera persona y contada a un barman que atiende el mostrador del Sparschwein, un bar de Berlín. El protagonista, un filósofo, se pasa las horas del día tratando de averiguar si existe una diferencia entre el peso de la futilidad y el del desprecio, mientras bebe una botella de Sternburg —una cerveza de origen alemán, la más barata—.

No bebe para emborracharse: da pequeños sorbos y utiliza esa misma botella como excusa para permanecer el mayor tiempo posible entre esas paredes. Tampoco sabe por qué toma esa marca en específico; simplemente, un día bajó al bar, pidió esa cerveza, y desde entonces lo recibían siempre con la misma. Ni bien entraba al recinto, ya le colocaban lo suyo sobre la mesa. Parte de sus horas también las gastaba haciendo malabares con su economía.

Un día recibe un sobre con una invitación para ir a Extremadura (compuesta por las dos provincias más extensas de España: Badajoz y Cáceres). Una fundación desconocida lo invitaba a pasar unos días en la región con el objetivo de escribir algo al respecto. Lo primero que piensa es que se trata de un error. Sí, había escrito unos cuantos libros ilegibles de páginas “empachosas”, pero como filósofo no llegó a ser conocido.

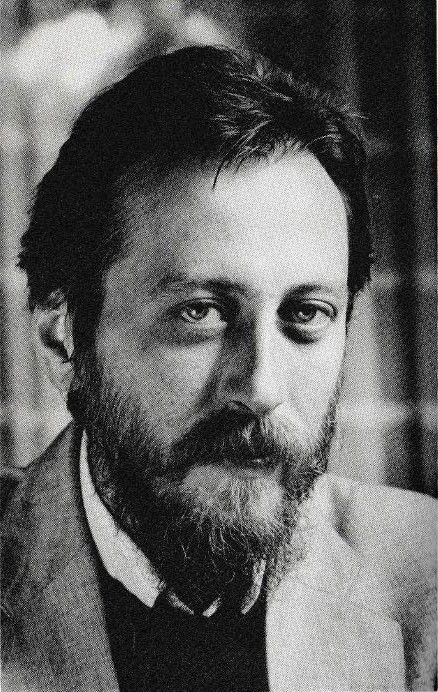

László Krasznahorkai (1985). Foto: László Csigo

Le pagaban todo: el pasaje, los gastos de hotel, le ponían a disposición un intérprete y un auto. Sumado, por supuesto, a una cantidad considerable de euros por el trabajo realizado. A él, un filósofo desconocido y decadente que se ganaba el pan, con suerte, haciendo informes de lectura.

Es en Extremadura donde se obsesionó con la historia del asesinato del último lobo extremeño a manos de Antonio Domínguez Chanclón. El lenguaje, a pesar de contar todo el tiempo con una intérprete, era una limitación. Es entonces cuando el filósofo, al perderse en los intercambios entre el chofer, los guías y quien estuviera en el auto junto a él, se pone a contemplar el paisaje y la naturaleza de Extremadura. Una que es espléndida:

“(…) la superficie ondulada salpicada con un tipo de roble, la llamada encina, que, sin embargo, no cubría todo el paisaje, pues he ahí la esencia del asunto, los árboles se alzaban de forma dispersa, cada tronco con sus ramas y su fronda estaba lejos del otro, era por la sequedad (…) no había arbustos ni monte bajo por ninguna parte, solo tierra cubierta de una hierba de color verde claro y, esparcidas, las encinas en la inmensa llanura, esa era la dehesa”.

Una de sus particularidades más importantes es que no hay ni un solo signo de puntuación en toda la novela. Esto provoca algo fundamental: la intención de que efectivamente se trate de un monólogo queda muy bien afirmada. Si recordamos a la escritora argentina Aurora Venturini, que decía escribir como hablaba, Krasznahorkai consigue en El último lobo que la oralidad se apodere del texto escrito, pero sin dejar de lado tecnicismos y cualidades que no son obra del azar, sino de la mente de un maestro. Es una especie de manifiesto que hace alarde de las posibilidades, los límites y las fronteras de la escritura.

Hay un caso emblemático en la literatura uruguaya y es la novela Una línea más o menos recta (Estuario, 2018), de Pablo Casacuberta. Se trata de un abordaje similar respecto de los signos de puntuación y, más allá de una historia fragmentada o lineal o lo que se quiera, lo que se busca demostrar o plantear es la idea de una literatura donde el protagonismo lo tiene el lenguaje en sí mismo, más que los personajes o los paisajes.

László Krasznahorkai. Foto: Miklós Déri

Hay ciertas reminiscencias o similitudes con el director de cine finlandés Aki Kaurismäki. No se deben a que ambos artistas compartan una misma región —Finlandia se encuentra en el norte de Europa, mientras que Hungría está en Europa Central—, sino que se vinculan en otros aspectos que tienen que ver con lo lingüístico. Ambos países pertenecen a la familia de lenguas urálicas (llamadas así haciendo referencia a los Urales, su lugar de nacimiento, que es una cordillera en Rusia y que funciona como frontera natural entre Europa y Asia), y este podría ser el único “parentesco” entre ambas regiones, ya que luego las tradiciones y las identidades son completamente distintas.

Pero si navegamos en las novelas de Krasznahorkai y las películas de Kaurismäki, podemos encontrar una visión de decadencia y caos generalizado en las sociedades. Y no en los términos de la ciencia ficción, sino en los de un mundo que está camino a su fin: la decadencia y la descomposición moral de las sociedades, la soledad. Krasznahorkai nos muestra personajes que viven alrededor de las ruinas, mientras que Kaurismäki también, pero explora otros territorios, como la falta de empleo y las carencias económicas.

Si bien László abandonó la Hungría comunista en 1987 para viajar a Berlín Occidental después de haber ganado una beca, siempre defendió los consumos culturales del régimen.

Confesaba que los consumos eran restringidos, pero que, a raíz de esas limitaciones, había una fascinación particular por ciertos géneros musicales como el rock y el jazz, y cómo, de alguna manera, esa restricción en las fuentes hizo que su apreciación de la música fuera más intensa o, como dice, “perfecta”. Esto está extraído de una entrevista publicada en The Paris Review en 2018, cuando László, al ser consultado sobre por qué Thelonious Monk era su gran héroe, respondió:

“Mirando hacia atrás, es difícil explicar por qué nuestro gusto musical bajo el sistema soviético era tan perfecto”.

En el pasado mes de octubre, cuando al húngaro le fue otorgado el Nobel, las librerías uruguayas quedaron sacudidas. Parte de su obra —editada por Acantilado y por la editorial argentina Sigilo, con traducciones del chileno Adan Kovacsics, curiosamente un año mayor que László— estaba agotada. Quizás en algunos anaqueles se podían llegar a leer en los lomos las palabras Tango satánico (1985) o Melancolía de la resistencia (1989), pero hubiese sido como encontrar una primera edición de Suzuki 400 —de Lalo Barrubia— en una librería asiática.

Lo cierto es que, para fortuna de todos nosotros, prácticamente toda la obra del húngaro ya se encuentra nuevamente en librerías.

Acerca de los comentarios

Hemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAREsto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.

A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.

Si querés leerlo hacé clic aquí[+]